Dominical. Memoria de la isla

En aquellos cincuenta

Niños entonces, vivíamos al margen de la cotidianidad gris de aquellos fríos inviernos de brasero y mesa camilla en la que comíamos, alargábamos la sobremesa y donde el abuelo Amalio echaba una cabezada. En la media tarde, mamá zurcía nuestros calcetines en un huevo de madera, la Telefunken emitía el serial de turno y nosotros, a regañadientes, nos peleábamos con los reyes godos y las tablas de multiplicar.

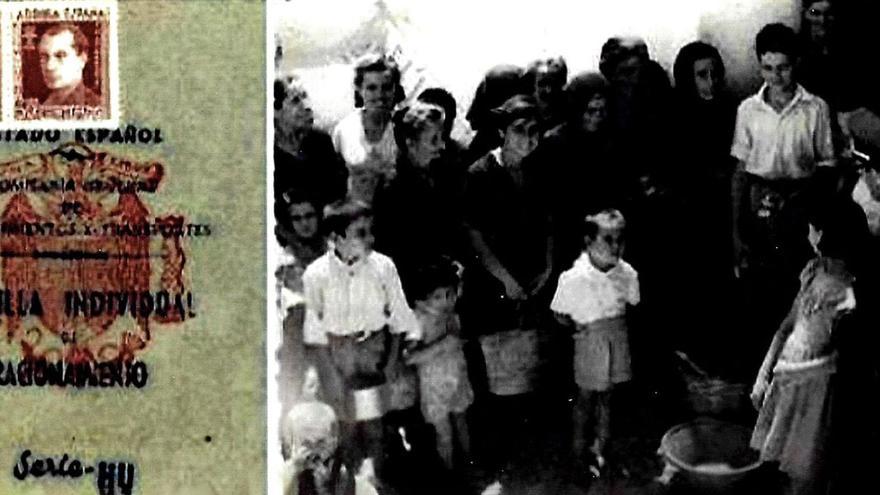

La cartilla de racionamiento. | ARCHIVO MAGÓN / Miguel ángel gonzález

Aunque en los primeros 50 utilizábamos aún las cartillas de racionamiento y la atmósfera era de un acusado constreñimiento, los niños fuimos felices. Si para los mayores la Guerra Civil era un agujero en la memoria, la guerra para nosotros sólo fue un juego en el que éramos cowboys o arapahoes. El día que llegué a Ibiza con mi familia, 5 de marzo de 1949, nació l’Institut d’Estudis Eivissencs.

Eso lo he sabido después, pero siempre lo he tenido como una buena señal y me recuerda la primera palabra ibicenca que aprendí, ‘baldraca’, preciosa voz que no existe en catalán y que los árabes nos dejaron en Ibiza. Me la enseñó Lluís Millán, guardia civil en el cuartel que la Benemérita tenía en Azara, mi primera casa en la isla. Es posible que Millán estuviera ‘de puertas’, de guardia en la entrada de la caserna, y que tuviera un botijo a mano que llamaría mi atención. Pudo ser eso. De aquellos primeros años sólo recuerdo lo que a esa edad pudo sorprenderme, el mar en los muelles, —maravillosa novedad porque veníamos de una Alcarria seca y desabrida— los caballos de la cuadra que tenía el cuartel y la Imprenta del Diario de Ibiza que estaba al otro lado de la calle y en la que, con el estipendio semanal, fan de los hermanos Zipi y Zape, compraba todos los sábados el TBO.

También recuerdo la alpargatería que estaba junto al cuartel. Y can’Afro, la guarnicionería de la que todavía retengo los olores crudos del cuero. Y me acuerdo también que mi padre me llevó un día a las Barracas de sa Riba para que viera un calamar de metro y medio que habían pescado en aguas de la Mola. Don Camilo, práctico del puerto, dijo que aquello no era nada, que existía un calamar mucho mayor, el ‘craquen’, que alcanzaba los 15 metros. Al leer después ’20.000 leguas de viaje submarino’ me acordé de aquel enorme calamar.

Tuve mi primera escuela en La Consolación y un acontecimiento importante fue que las monjas nos llevaran a la bendición de la nueva iglesia de Santa Cruz. Tenían sus razones, porque, como después he sabido, la capilla del colegio había servido de parroquia provisional mientras se construía el nuevo templo, razón de la solemne procesión que se organizó y en la que participamos todos los alumnos para trasladar el Santísimo, como entonces se decía, desde el sagrario del colegio a Santa Cruz, cosa que hicimos en fervorosa procesión entonando el ‘Cantemos al amor de los amores’.

Para documentar estas rayas y aquel evento consulto el Diario de Ibiza de aquellos días y compruebo —de tanto no me acordaba— que la inauguración de la nueva iglesia fue una fiesta que duró 3 días, de viernes a domingo. Aquí debo decir que la hemeroteca del Diario refresca como ninguna otra cosa la memoria, porque, pasando páginas, he recuperado otro suceso de aquel entonces que causó pánico en la ciudad y que no recordaba, un ciclón endemoniado, con rayos y truenos, vientos huracanados y una insólita granizada con piedras como huevos de paloma. Cayó la Cruz de los Caídos junto al antiguo Ayuntamiento, la Residencia militar perdió parte de su cubierta, la ventolera arrancó varios olivos en el Puig des Molins y derribó la fachada este del Hospital Provincial que estaba en construcción.

La segunda vivienda que ocupó mi familia estaba en cas Saboner, el edificio almagre de Campos que ocupa el esquinazo de las calles episcopales Cardona y Azara. Allí vivía don Toni Fons, practicante al que me llevaron a rastras —tal vez por eso lo recuerdo— para que me pinchara por una fiebres que pillé. Mi lugar preferido allí fue la azotea, donde Augusto, vecino nuestro, tenía un jaulón muy grande, hecho con tablas, en el que criaba palomas que hacía volar por las tardes sobre los tejados de la Marina. Les había pintado una mancha debajo de las alas, creo que era roja, para no confundirlas con las de otros palomares que entonces abundaban porque en la ciudad había una gran afición a las mensajeras.

Un detalle curioso fue la campaña que se hizo contra los halcones que causaban estragos en las aves que, cuando se las soltaba en la Península, llegaban exhaustas a la isla y eran presa fácil de las rapaces. La Federación Colombófila Balear llegó a pagar 25 pesetas por cada halcón abatido y 50 si el halcón era real. El exterminio fue a tal punto eficaz que se llegaron a matar 60 halcones en una semana.

En 1955, ya con 10 años, había hecho la Primera Comunión y aprobado el ingreso en el Instituto de Santa María que aún estaba en Dalt Vila. El mundo aún era pequeño —familia, barrio y amigos—, pero seguía siendo inabarcable y un verdadero paraíso. Muchos de nosotros fuimos ‘flechas’ de Falange porque nos gustaba la camisa azul, la boina roja, la hebilla de chapa del cinto con el yugo y las flechas y, sobre todo, porque en el Salón que las JONS tenían en Vara de Rey había una mesa de ping-pong, tebeos y una caja de Juegos Reunidos Jeyper, con tableros de ajedrez, parchís, damas, tres en raya y la oca. Aquellos días podían aún calificarse de posguerra –—hasta 1952 se utilizó la Cartilla de Racionamiento—, pero los chicos vivíamos en nuestro propio mundo y poco supimos de carencias y grisuras. La ropa y los libros del colegio pasaban de un hermano a otro, los abrigos eran de borra, el frío nos provocaba sabañones y calzábamos pesadas botas Segarra con suela de camión.

Cine, calle, bici

Nuestra felicidad, tal como la recuerdo, tenía tres soportes, el cinematógrafo, la calle y las bicicletas, que nos permitían jugar, soñar y escaparnos a la platja de sa Sal Rossa y Botafoc. El problema de las películas era que escaseaban las ‘toleradas para menores’. En el cine Serra y en el Pereira eran más frecuentes las que la Junta de Calificación de Espectáculos calificaba ‘para mayores con reparos’ y ‘gravemente peligrosas’, caso de Gilda, Yo confieso, Lo que el viento se llevó y Balarrasa. El Padre Alberto nos decía en la catequesis que verlas era pecado mortal. En el Cine Católico que tenía el Obispado en la avenida de España nos teníamos que conformar, a la fuerza ahorcan, con La hermana San Sulpicio, Jeromín, Marcelino, pan y vino, Molokai y Calabuch.

Suscríbete para seguir leyendo

- Nos han robado las calles

- El desierto invade España

- Gastronomía de guerra en Ibiza: Huevos rellenos

- Las piedras sagradas de Cap des Llibrell

- Ses Feixes, algo más que un foco insalubre de ratas y mosquitos

- Imaginario de Ibiza: Los paisajes ibicencos que se van

- Memoria de la isla: Brujería en Ibiza

- Las plagas de vándalos de es Culleram