A pesar de que nuestro DNI remite al pueblo o a la ciudad donde nacimos, somos del lugar donde crecimos y en el que nos fuimos haciendo como somos. A mí, sin más lejos, me nacieron alcarreño y, sin embargo, cuando alguien me pregunta de dónde soy, respondo que de Ibiza. ¿Qué otra cosa puedo decir si llegué a la isla el 1949, con sólo 3 años, y de ella son mis primeros recuerdos? Cualquiera que haya vivido una experiencia similar sabe que el lugar en el que transcurre nuestra niñez y adolescencia nos marca toda la vida y es una referencia de la que no podemos prescindir. Esto explica que recordemos el lugar y los días de la infancia como el paraíso que perdimos y que mitificamos con imágenes a las que siempre regresamos.

Diría, incluso, que nuestro bienestar existencial -sentirse bien con uno mismo- depende en gran medida de la buena relación que tengamos con el lugar que de niño habitamos. De aquí que en nuestra propia casa nos sintamos extranjeros cuando nos arruinan los paisajes de la infancia, los lugares que nos identifican y en los que todavía podemos reconocernos. Lawrence Durrell reflexiona en 'Spirit of place' sobre la importancia que en el hombre tiene el lugar en el que hunde sus raíces y concluye que el determinante principal de su talante y su cultura es el espíritu del lugar, el genius loci. De ahí que si lo pierde, se sienta extraviado y tenga dificultad para orientarse.

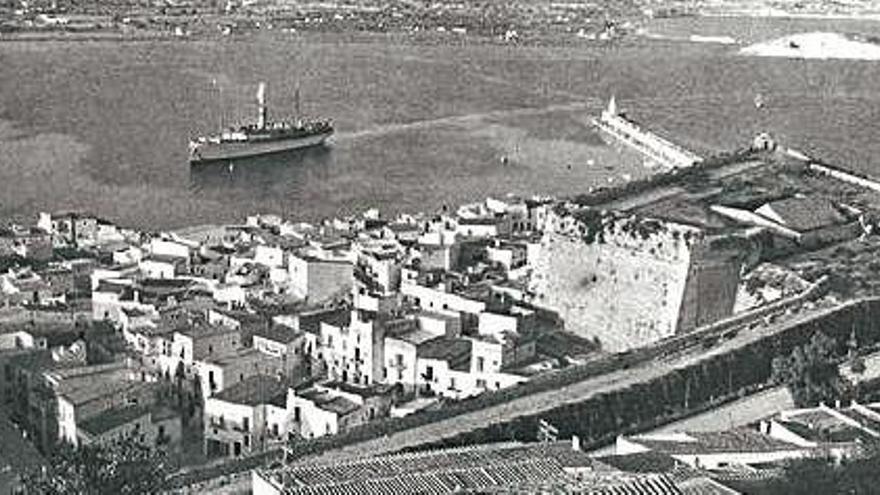

Es algo que sabemos bien quienes vivimos en una isla desfigurada a tal punto que, en muchos aspectos, ya no la reconocemos. Algo empezó a cambiar, hace ya mucho tiempo, cuando el payés lanzó su gritó de protesta: «Eivissa ja no és Eivissa!».

Incluso el lenguaje nos advierte del peligro que supone maltratar la tierra que pisamos. La misma raíz etimológica de morada, morar y moral, nos está diciendo que el comportamiento debe respetar el medio que habitamos, la morada. Y a la misma conclusión nos aboca la raíz que comparten habitat, habitación (forma de habitar), y hábitos (costumbres). Somos, por tanto, expresión de la tierra a la que pertenecemos. Quien dice «soy ibicenco» no sólo dice que es de Ibiza, sino que es ibicenco, es decir, que tiene un talante específico, una particular manera de ser. De aquí deriva el respeto que exige la tierra que habitamos. También paisaje, país y paisanaje, tienen una misma raíz y explican el modo de ser que Ortega afirmaba: «Yo soy yo y mi circunstancia».

Paisanaje

Circunstancia que, además del paisaje (la tierra), incluye el paisanaje, nuestra pertenencia a un grupo humano específico con el que compartimos una misma identidad y una misma cultura. Y lo mismo nos descubre el parentesco etimológico de cultivo (la tierra), cultura (lo que sabemos y pensamos) y culto, (lo que creemos). La triada vuelve a recordarnos que nuestra identidad está inseparablemente ligada a la tierra. A partir de aquí, no es una metáfora ni exagerado decir que destruir la tierra a la que pertenecemos -como venimos haciendo con ingenua inconsciencia- es una forma de suicidio colectivo. Si perdemos las señas de identidad y la memoria, seremos nadie en tierra de nadie.

Ruego al lector que disculpe la divagación de la anterior parrafada, pero la cuestión no es baladí. Y no lo es porque esta desfiguración del territorio y de lo propio que conforma nuestras señas de identidad y nuestro hecho diferencial, hoy se diluye en la aldea global. La revolución que han experimentado los medios de comunicación y de transporte facilita migraciones masivas y un continuo intercambio de información que desemboca en un uniformismo anodino, en estándares que se repiten en cualquier lugar. Lo propio se funde y confunde en un magma indiferenciado.

En una isla como Ibiza, que desde hace décadas recibe una avalancha humana diversa, la singularidad desaparece en un proceso que es fácil de seguir.