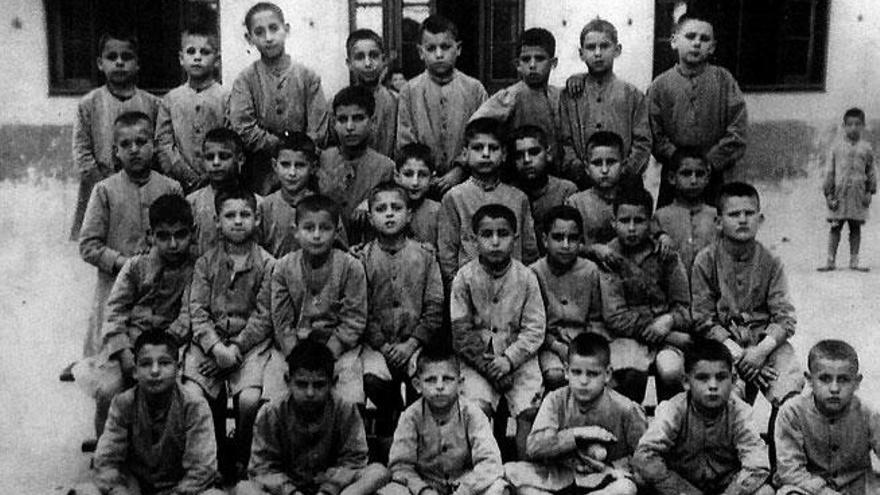

Como cada jueves, la cafetería del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en la calle Montalegre (Ciutat Vella), bulle a mediodía. No son los jóvenes estudiantes de las facultades de Filosofía y de Geografía e Historia, situadas justo en la acera de enfrente, los que la montan, sino dos decenas de enérgicos y alegres abuelos. En una mesa se sientan las mujeres y en otra los hombres. Cada semana quedan allí para hacer memoria, para enseñarse e intercambiar las manoseadas fotos que tantas veces han visto y comentado antes y, sobre todo, para hacer piña: nadie mejor que ellos puede comprender lo que han vivido. No quedan en ese bar por capricho: los gruesos muros sobre los que en los años 90 del pasado siglo se creó el CCCB pertenecen al que fue su antiguo hogar y cobijo, la Casa de la Caritat. Allí fueron depositados poco después de nacer. A falta de sus padres, allí fueron criados por las monjas de San Vicente de Paúlo.

No pasan lista, pero en cuanto alguien se retrasa o finalmente no llega a la cita semanal, saltan las alarmas. Muchos sobrepasan ya los 80 años y arrastran achaques propios de la edad. Se llaman a sí mismos los últimos de la Casa de la Caritat. Son su última generación. Y cada vez son menos. Recuerdan comidas de hermandad a las que acudía casi un centenar, pero tampoco olvidan que en la última cena anual no llegaban a los cincuenta.

La hija de la monja

Son mayores, pero están llenos de vitalidad. Bulliciosos, bromean constantemente. Eso sí, en público corren un tupido velo sobre sus pesares («la procesión va por dentro», afirman) y los malos ratos pasados. Y eso que las vidas de algunos son auténticos culebrones. María Luisa Salazar muestra orgullosa las fotos de una monja que trabajaba en la Casa de la Caritat y que le atendía «mejor que a las otras niñas». Entre ellas existía una «gran afinidad», una relación que se mantuvo cuando Luisa abandonó el hospicio. La monja dejó entonces los hábitos. Compartieron incluso vacaciones y baños en la playa, en los que Luisa vio que la exreligiosa tenía una mancha en un muslo muy parecida a la que le había salido a su hija en esa misma pierna. Cuando aquella mujer murió, la madre superiora de las monjas se puso en contacto con Luisa para contarle que tantos cuidados y mimos no eran casuales: provenían de su madre biológica.

Lo que ahora es el CCCB fue, hasta 1957, la Casa de la Caritat, un hospicio muy vinculado a Ibiza. Desde el año 1922 y hasta 1955 decenas de huérfanos catalanes fueron enviados a las Pitiüses para que aquí los amamantaran y cuidaran las dides, unas mujeres dispuestas a darles el pecho y a alimentarlos a cambio de algo de dinero, cantidades poco importantes pero que eran bienvenidas entre las familias más humildes de la isla. Cada jueves aún acuden a la cafetería del Centre de Cultura cuatro de aquellos bebés ´ibicencos´: son Lluís Álvarez Alonso, José Mas, Antonio Alonso Sánchez y José Agrés Rovira. Pero hubo muchos más, decenas. Durante la Guerra Civil, 183 de aquellos expósitos quedaron atrapados en la isla, ya que entre 1936 y 1939 Ibiza formó parte del bando nacional y Barcelona del republicano, según contó Sonia Díez en el reportaje ´Los hijos de la inclusa´, publicado en 1999 en este diario. Quedó asimismo congelada la paga que las dides cobraban por cuidarlos (135 pesetas al trimestre en 1925, según Díez), que solo percibían en el caso de que, periódicamente, demostraran que las criaturas se encontraban en perfectas condiciones.

Una decena en es Figueral

El paso de aquellos huérfanos por Ibiza fue registrado en los padrones municipales de la época. En el de 1935 de Santa Eulària aparecen una decena de casos, casi todos en la apartada y rural es Figueral. Aquellos niños (Miguel, Luis, Aurora, Antonio, Monserrat, Rosa, Francisca, Jorge...) procedían de Barcelona y fueron inscritos como ´expósito´, ´hijo adoptado´ o ´beneficencia´. Salvo un caso, una niña que llevaba una década en la isla, el resto eran bebés llegados en barco con solo unos meses de vida, a veces con solo días de edad. Según los padrones de Sant Josep y Santa Eulària vivieron junto a cuatro, seis y hasta siete ´hermanos de leche´ más. En algunos casos debían compartir también pecho, pues los hijos de las dides tenían su misma edad o solo se llevaban un año.

Una chapa colgada al cuello

Las encargadas de traerlos desde Barcelona eran Margarita y Antonia Verdera, madre e hija, según desveló Sonia Díez en aquel artículo y confirma Lluís Álvarez, que conoció a Antonia cuando en 1967 visitó Ibiza en su viaje de bodas con la intención de localizar a sus didos. Eran, según Díez, «dos mujeres corpulentas de pelo blanco que hacían de intermediarias en la crianza de niños abandonados». En cada barco correo, que partía de la Ciudad Condal los miércoles, traían a uno o dos pequeños, tal como también detalla Carme Maristan en ´Records d´Eivissa´. En ese relato autobiográfico Maristan explica que en el barco en el que venía a Ibiza de vacaciones se encontró con una mujer de mediana edad y dos niños «que ni debían tener más de un mes», uno, y «tres o cuatro meses», el otro. Le llamó la atención que ambos llevaban colgadas del cuello unas pequeñas chapas atadas a un cordón. En la cara de la placa había grabado un número (que servía para identificar a los chavales); en el reverso, la imagen de la Virgen del Carmen. «A cambio de unas monedas», algunas familias ibicencas necesitadas aceptaban cuidarlos, le contó la mujer: «Todos los miércoles llevo alguno y siempre hay quien pide criaturas a cambio de unas pesetas», añadió.

En ocasiones la relación con los huérfanos era tan intensa que los didos solicitaban su adopción, aunque no siempre prosperaba esa petición. Aun así, posteriormente solían mantener el contacto... en el caso de que unos y otros consiguieran recuperar los lazos, que no siempre ocurría porque la Administración les puso innumerables barreras para esos reencuentros, aseguran. Lluís Álvarez, por ejemplo, no ha logrado encontrar a sus ´padres´ ibicencos, a sus didos, pese a que lleva 60 años empeñado en ello y a que ha viajado numerosas veces a la isla. Incluso puso anuncios en este diario, sin éxito. Solo la fortuna le permitió saber quién era su madre. A Lluís, nacido en 1935, lo mandaron a Ibiza con pocos meses. Quedó atrapado en la isla hasta que acabó la Guerra Civil, momento en que fue devuelto a Barcelona.

Cuando Lluís vino a Ibiza de viaje de novios, conoció a Antonia Verdera, quien quedó con él en que le desvelaría quiénes habían sido sus padres ibicencos. Pero se marchó finalmente de la isla hacia el nuevo destino de su viaje (San Sebastián) sin obtener antes esa crucial información.

´Adoptados´ para trabajar

Como Lluís (sus colegas le llamaban Cavall, por los mordiscos que daba cuando se enfadaba), la mayoría desembarcaban en la isla con solo unos meses de edad y eran devueltos a la capital catalana cuando cumplían entre cinco y seis años. Tras una breve estancia en la Casa de la Caritat solían ser de nuevo ´adoptados´ (pero no legalmente) por campesinos catalanes que los utilizaban para las duras tareas agrícolas, solo a cambio de comida y techo. Muchos recuerdan ese periodo de su vida como de severa explotación.

Tras el café en el CCCB, los veinte abuelos de la inclusa caminan un centenar de metros hasta el bar-restaurante Victoria, en la calle dels Àngels, donde también cada jueves comen juntos. José Agrés, que siendo un bebé fue cuidado por una humilde familia de Sant Joan, no se apunta. Es el único que parece resentido por su experiencia en la Casa de la Caritat, algo que algunos compañeros le reprochan, y por cómo le ha tratado a veces la vida. La mayoría asegura que el trato en aquel orfanato ni fue tan malo ni las monjas tenían las manos tan largas, aunque «alguno recibió alguna bofetada, sí, pero porque se la merecía», indica Llorenç Samaniego, Sami «de nombre artístico», exchófer de la Diputación de Barcelona, un vivaracho setentero que derrocha energía. Sami solo siente gratitud: «Y lo malo lo olvido». Asegura que «el 85% de los que de allí salieron» triunfaron en la vida, bien en los negocios o como artistas, pues los educaban para varias profesiones y como músicos. El Liceo estaba cerca y de vez en cuando rescataba a algún niño prodigio.

Justo cuando reparten sobre la mesa los primeros platos del menú aparece Antonio Alonso, otro niño ´ibicenco´, ataviado con gorra de visera y protegido con un plumas y, debajo, un forro polar. Cuenta que por la mañana se cayó nada más levantarse de la cama, una bajada de tensión producida, dice, por las bajas temperaturas matutinas. Tiene 80 años, pero aún trabaja en su lavandería, Auto Sec, en Horta, una de las siete que llegó a fundar. Un desengaño amoroso y su empeño (un denominador común entre los huérfanos criados por dides) le condujeron hasta sus «padres ibicencos».

En los casos de Lluís y de Antonio, sus dos apellidos coinciden con los de sus madres. El padre de Lluís murió atropellado por un tranvía y su madre, Isabel, perdió la pista de su hijo cuando cayó enferma tras parirle. Pese a buscarlo desesperadamente, no volvió a verlo hasta una veintena de años más tarde y gracias a una casualidad. Antonio fue fruto de una violación. Como en algunos otros casos -el de Lluís es muy similar-, posiblemente fue enviado a Ibiza sin el conocimiento o consentimiento explícito de su madre, o quién sabe por qué otra decisión administrativa, ya que el control estuvo en manos de la Diputación Provincial de Barcelona hasta que la Generalitat catalana tomó las riendas entre 1932 y 1936. La Guerra Civil y la burocracia dificultaron durante lustros el reencuentro, pero Antonio logró, casi al mismo tiempo, dar con el paradero de su madre biológica y con el de sus padres pitiusos, que vivían en Santa Agnès y que le adoraban, hasta el punto de que lucharon por su adopción (sin éxito) cuando la Diputación de Barcelona reclamó su retorno a Cataluña.

Apellidos inventados

José Agrés Rovira, sin embargo, descubrió que sus apellidos eran falsos: «Se los habían inventado», dice. Nunca logró saber quiénes eran sus padres, pero sí las personas que le habían cuidado en Sant Joan durante apenas unos meses. Se trataba de una familia payesa que vivía en unas condiciones muy humildes, según pudo comprobar cuando los localizó años más tarde y convivió con ellos durante un mes. Eran tan pobres, afirma, que como cucharas solo tenían mejillones. El único vaso para toda la familia era una lata de leche condensada. José Mas tampoco se apellidaba así. De hecho se lo cambió cuando averiguó que tenía un hermano gemelo en Ibiza al que habían adoptado sus didos. A partir de él pudo conocer su procedencia y apellidos reales... aunque para sus amigos de la inclusa sigue siendo Mas.

Rabia, niña, tacaño...

Durante la comida en el restaurante Victoria (en la que Antonio Alonso cede todas las gambas de su paella a Lluís, cosas de la hermandad que los une; casualidades del destino, incluso hicieron la mili juntos en Lleida), la conversación se centra en la época en la que compartieron la abuhardillada tercera planta de la Casa de la Caritat. Sami hace una serie de signos con las manos para mostrar hasta qué punto tenían que espabilar allí dentro: «A ver, ¿qué significa esto?», reta a los presentes mientras golpea tres dedos contra un puño o se pasa suavemente una mano por la cara o por una oreja como si jugara al mus. A cada señal contesta rápidamente el pizpireto Antonio, mientras Lluís acierta solo algunas veces: «Rabia, niña, tacaño, hombre, pan con chocolate, monja...», suelta raudo Antonio, para sus amigos Niero (así llamado por un problema infantil de dicción). Aprendieron el significado de esos signos en aquel último piso de la Casa de la Caritat, donde los niños dormían en un ala del edificio y las niñas en otra. «Era la única separación, porque allí estábamos todos revueltos», comenta Sami. Estaban revueltos con «ciegos y mudos», de los que aprendieron su lenguaje para comunicarse. «Eso no ocurre en la vida corriente. Eso nos espabiló», añade.

Cada jueves, los cuatro ´ibicencos´ de la Casa de la Caritat comparten sus recuerdos y sus experiencias, pero ante todo mantienen esos lazos invisibles que los han unido desde hace ocho décadas. Un denominador común subyace en sus vidas, como en las de los huérfanos acogidos por el doctor Wilbur Larch en ´Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra´: aunque en el caso de Antonio Alonso lo intentaran, nadie los llegó a adoptar. Y eso marca.