El alzamiento militar del 18 de julio de 1936, pese a su rápido triunfo en África y en algunas plazas de España, fracasó. Y al fracasar se transformó en una guerra civil impensada. Si hubiera triunfado en los cinco o seis primeros días, como se maquinaba, posiblemente se hubiera salvado la República. Ya la había salvado el Ejército en 1934 con un Gobierno de centroderecha, un ministro civil decidido -Hidalgo-, dos generales republicanos -Batet y López Ochoa-, con Franco en el Ministerio de la Guerra. El alzamiento fue militar y sus promotores ni pensaban perpetuarse en el poder ni, mucho menos, reponer a Alfonso XIII en el trono. No olvidemos que se alzaron a los sones del himno de Riego, y bajo bandera republicana se leyeron las declaraciones del estado de guerra.

Nadie en toda España, y mucho menos en Ibiza, era consciente de que estábamos iniciando una larga guerra civil, la guerra de los mil días, la guerra que dividiría a España, sus pueblos y sus hombres en dos mitades casi exactas y rotundamente hostiles; la guerra que hizo estallar la explosión de odio mas sangrienta de nuestra historia; la guerra que retrasó nuestro desarrollo económico un cuarto de siglo; la guerra que, por temor a que se repitiera, nos hizo preferir durante cuarenta años la seguridad a la libertad, aceptando mansamente por ello una interminable dictadura.

En Ibiza, la inercia de la paz continuó durante algún tiempo. La juventud seguía paseando por los Andenes del puerto en busca de la frescura del mar.

El lunes 21 de julio mi hermana Pili y yo seguimos, como si tal cosa, acudiendo por la tarde a la escuela de pa i oli de la maestra Riteta, yéndome yo después a jugar con mis amigos de la Alameda. Sin embargo recuerdo nítidamente una escena que me impactó y que presentó bruscamente a mi mente infantil la realidad de la división que se había producido. Estábamos mi amigo Fernando Bertazioli y yo sentados en el suelo con la espalda apoyada en la fachada de uno de los edificios del Paseo Vara de Rey, próximo al establecimiento de objetos de regalo de su padre, cuando pasó una patrulla de soldados de los que iban haciendo la ronda. Yo, entonces, influido por lo que oía en casa, donde sólo querían paz y orden, hice un comentario elogioso de los soldados, «los buenos». «¿Cómo qué los buenos?», replicó Fernando. «Los malos», remató. Me quedé de piedra. No tenía argumentos para replicar, quizás él tampoco para responder. Siempre habíamos estado de acuerdo en todo. Pero el caso es que la Guerra nos separó mas que la anterior conversación.

Fernando y yo eramos parientes, de edades muy aproximadas, nacimos en casas vecinas y amigos fuimos desde que empezamos a hablar. Creo que no lo volví a ver hasta unos cuarenta años más tarde, pues nosotros nos fuimos al campo y él salió de Ibiza con su familia poco más de un mes después. Seguimos siendo amigos, como lo somos ahora y lo hemos sido siempre, y me esforcé en convencerle y darle facilidades para que regresara a Ibiza.

Hasta finales de julio y concretamente hasta el dia 30 puede decirse que la normalidad fue casi total y que la guerra se sentía poco en Ibiza pese a que desde el dia 22 regía el toque de queda, en virtud del cual desde las diez y media de la noche estaba prohibida la circulación por vías públicas de vehículos de cualquier clase y de ciudadanos. Sin embargo, algunos acontecimientos iban demostrando día a día, por no decir hora a hora, que se acercaban tiempos difíciles. Nuestro aislamiento era casi total y, consecuentemente, empezaban a faltar artículos de primera necesidad, como azúcar, arroz, café, aceite, gasolina... Comenzaron las colas y las restricciones. El inicial optimismo, desinterés o entusiasmo con que fue recibido el alzamiento por la mayoría fue trocándose en preocupación primero y en verdadero desaliento, después.

Contribuía especialmente a ello el conocimiento de lo que acaecía fuera de Ibiza, que se conjeturaba a través de las noticias que captaban los pocos receptores de radio entonces existentes en la isla, desfigurados por radio calle. La emisora de Mallorca difícilmente podía sintonizarse, y de la zona nacional sólo Sevilla y las proclamas de Queipo de Llano fueron audibles a partir de últimos de julio. De la zona republicana, en cambio, se escuchaban las emisoras de Valencia, Barcelona y ocasionalmente Madrid. Sus noticias eran profusamente esparcidas y deformadas, dando lugar a bulos fantásticos según la ideología y ánimo del transmisor. Ello dio lugar a que don Julio Mestre Martí, casado con mi pariente doña María Llobet, ya Comandante Militar por su mayor grado, incorporado pese a encontrarse de vacaciones en Ibiza, diera un bando el día 23 recordando las penas a las que se exponían los que difundieran falsos rumores. La continua llegada de buques extranjeros, como el británico ´Devonshire´, el francés ´Mersein´, el holandes ´Juno´ o el alemán ´Tarragona´ que ganaban Ibiza para recoger súbditos de sus respectivos estados alejándoles de la guerra y el peligro, tampoco podía levantar optimismos.

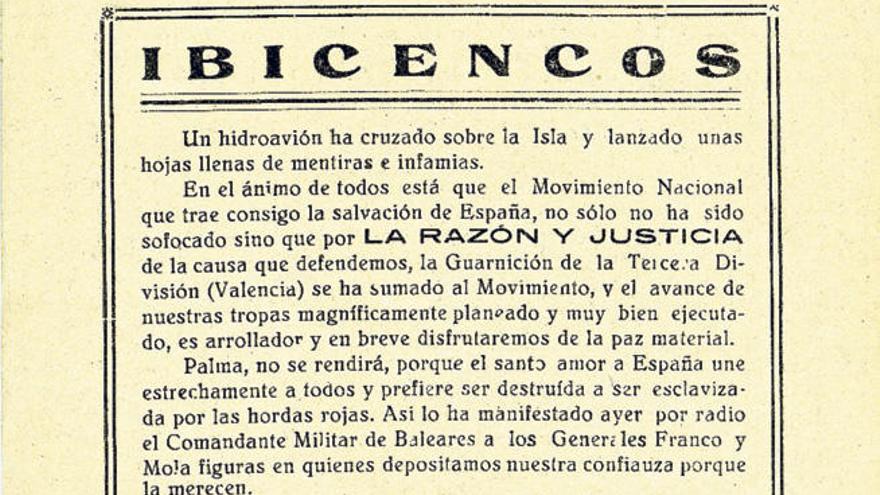

Y el peligro se hizo patente a partir del mediodía del día 30, cuando un avión procedente de Menorca arrojó sobre la isla unas proclamas conminando a la rendición. En casa cundió el pánico, pues el terror que entonces producían los aviones era muy superior a su eficacia. La abuela decidió al día siguiente que nos marcháramos de la ciudad y convino en que nos dirigiéramos a Cas Felius por unos días hasta que se aclarara la situación. Cas Felius era una finca bastante grande, con un pequeño huerto, situada a unos cinco kilómetros de Ibiza, en la parroquia de San Rafael, propiedad entonces de los cinco hermanos, en la que junto a la vivienda de los mayorales existía otra bastante acomodada para los amos. Mi hermana Pili y yo conocíamos bien la finca por haber pasado en ella cortas estancias con nuestros padres en la primera niñez. Rápidamente acordamos con un taxi que nos llevara (algo ya difícil por la escasez de gasolina) y para allá que fuimos. Recuerdo que llegamos al atardecer y que al acompañar a Margalideta al huerto en busca de unos tomates para el sofrito de la noche me encontré, de nuevo, con el característico olor de la tomatera que ya había captado en mi primera infancia.